中纪委官网推介安溪李光地家规 惠泽后世家训流芳(图)

摘要: “家传一首冰壶赋,庭茁千寻玉树枝。”在安溪县湖头镇的李光地故居新衙大厝,这是一首家族小学生都要会念的诗,昨天这一家规登上了中央纪委监察部网站和客户端。

李光地亲笔诗藏着深刻的为人之道

闽南网5月4日讯 “家传一首冰壶赋,庭茁千寻玉树枝。”在安溪县湖头镇的李光地故居新衙大厝,这是一首家族小学生都要会念的诗,昨天这一家规登上了中央纪委监察部网站和客户端。

清代名臣李光地(1642-1718)去世已近300年,但他留下如何教育子孙的族训家规,依然鲜活。

李光地的官究竟有多大?“清朝没有设宰相,文渊阁大学士这个职位,就相当于是宰相。”昨日下午,海都记者实地探访了李光地故居,李光地的第十一代孙、今年75岁的李金德,对“老祖宗”留下的族训家规,娓娓道来。

清初理学名臣

受誉“一代之完人”

“读书改变命运,我们老祖宗就是一个典型,但最重要的是他恪守本分,遵纪守法,才能成为清代名臣。”李金德说,显赫一时者多,流芳百年者少,300年后依然能鲜活存在,足以证明其含金量。

常年担任解说,李金德对先祖李光地的资料,几乎信手拈来:5岁入读私塾,13岁读遍儒家经典,19岁写《四书解》,20岁写《周易解》,24岁辑《历象要义》。除了儒家经传以外,李光地还兼通诸子百家、历数、兵法、水利、律吕、音韵等学术领域,一生著述达43种之多。

“清朝道光年间,朝廷主持编修《榕村全集》时,其中有5种散佚,存世38种,共计175卷。”李金德说,李光地去世后,康熙评价他“谨慎清勤,始终一节,学问渊博”,雍正为其刻了一个谕祭碑,在祭文里赞扬他“学问优长”“一代之完人”。

李光地11代孙向海都记者讲解《家训·谕儿》

修身齐家之道

晚年拟定族训家规

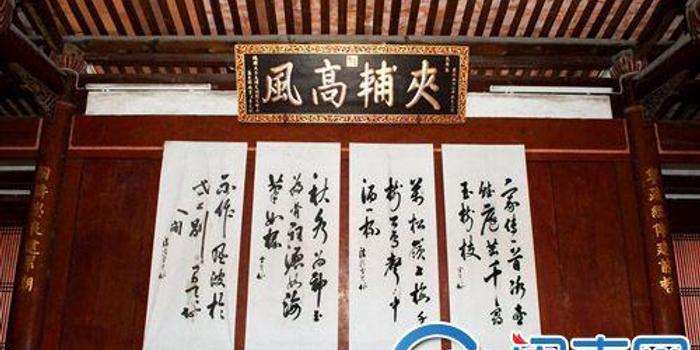

新衙大厝是一座典型的清代闽南民居,占地3000余平方米,为五进大平屋,双护厝,有东西巷道,四周绕围墙,呈长方形,气势恢宏,古朴典雅。厅堂上,悬挂着4幅李光地的亲笔诗,其中一首这样写道:“家传一首冰壶赋,庭茁千寻玉树枝。”

“老祖宗对家人同样严格要求,重视家庭教育,十分推崇儒家的修身齐家之道。”对这四首诗的逻辑关系,李金德表示,最后一首的最后一句,“别有田地在人间”,“在”是没写出来的,“人”也只有笔画“公式”,据说就看后人如何感悟了。

在他看来,李光地用“冰壶”自励,源自唐代名相姚崇的文章,“内怀冰清,外涵玉润。此君子冰壶之德也”,以及唐代诗人王昌龄的名诗句:“洛阳亲 友如相问,一片冰心在玉壶”;同时,也激励李氏后人要像他一样,心如明镜、志向高远,“老祖宗深知一个人的成长成才,与家族教育密不可分,晚年亲自拟定家 训族规,包括《家训·谕儿》《诫家后文》《本族公约》等。”

大门两侧的对联彰显房屋主人不凡的身份

论及读书要义:

“目过口过,总不如手过”

李光地的《家训·谕儿》就挂在大厝的墙壁上,非常显眼,第一段是:“口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之篇;纪事者必提其要,纂言者必钩其玄。贪多务得,细大不捐,焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。”其要诀就在“纪事、纂言”两句。

朱熹曾说读书要“心到、眼到、口到”,李光地则进一步指出具体的办法:要让心到,莫过于动手抄写。动手抄写时,心自然而然能跟上,去思考探索书中的精微。有思考,就能发现差异,发现问题,进而辨析论证。愈深入思考钻研,就愈能学得深,记得牢,效果就愈好。

“每年开学,小学一年级和大学一年级的学生,都要到这里来,领取书包、奖学金。最重要的是把这些家规诵读一遍,牢记在心。”李金德告诉海都记者,这个仪式非常重要,向后代子孙们一遍又一遍强调,在全族当中也形成了潜移默化的影响。

对不肖子弟撂狠话

告诫后人低调不张狂

跟《家训·谕儿》并排挂在墙壁上的,还有另一篇《诫家后文》,简略、生动地阐述了祖上创业不易、家道从衰微到崛起、福泽子孙后代之后,李光地开始提出规范、要求,并以一句“狠话”作为结束:“尔不为吾顾名节,吾岂为尔爱性命?”

“翻译过来就是:你不为我顾惜名声节操,我难道还为你爱惜性命?警告那些打着他的名号为非作歹、触犯法律的不肖子孙。”李金德解释说,作为皇帝 身边的高官,家族子弟要怎么做?李光地用了生动的比喻,“譬诸花木,不冲寒犯,则其根可护;譬诸炉炎,不当风扬之,则火可缩”,意思是子孙不能张狂外露、 不能处处抢占风头,收敛一点、低调一点,修身立德,才能保全家族,实现长久持续发展。

李金德说,这些年来,越来越多的人前来参观学习,“领导干部的家风,不是个人私事,如果对家人管教不严,利用自己的影响胡作非为,不仅影响家族长远发展,最终也必然会败坏社会风气,伤害国法尊严。”

人物名片

李光地,字晋卿,号厚庵,别号榕村,福建泉州安溪人,清朝名臣、著名理学家。康熙九年(1670年)中进士,历任翰林编修、内阁学士、直隶巡抚、吏部尚书、文渊阁大学士等职,为官近五十年。康熙评价他“谨慎清勤,始终一节,学问渊博”。(海都记者 徐锡思 王金淼 文/图)

相关新闻:

据东南早报报道,家传一首冰壶赋,庭茁千寻玉树枝。

3日《中国传统中的家规——福建安溪李光地》在中纪委监察部官方网站上线,专题介绍“一代完人”李光地家风、家规、家训故事,在我市党员干部群众中引起广泛关注。

中纪委监察部网站推出“中国传统中的家规”专题,吐故纳新,与时俱进,涵养新时代良好家风,延续和弘扬中华民族家国文化。目前已推出43个中国传统家规家训专题片,福建还有林则徐等。

中纪委网站首页要闻栏目推介李光地家训

三受御匾 一代完人

鼓声朗朗,响声阵阵。每年农历五月廿八及九月初六,安溪湖头镇李光地故居——新衙里一派热闹景象。前一个日子是李光地的忌日,后一个日子是他的诞辰。每到这两个日子,各地李光地后裔齐聚一堂,诵读文贞公李光地留下来的家训《诫家后文》,缅怀先人。

李光地第十一世后裔李金德说:“老祖宗文贞公(李光地)是清朝康熙年间内阁大学士(文渊阁大学士)兼吏部尚书,一生廉洁奉公,爱国爱民。我们希望把他的思想和精神传承下来,所以每年在他的诞辰和忌日,我们都会举行纪念活动。”

李光地画像

李光地(1642年—1718年),字晋卿,号厚庵,清朝理学名臣,康熙九年(1670年)中进士,历任翰林编修、直隶巡抚、吏部尚书、文渊阁 大学士等职,一生清正有为,在协助平定“三藩”、举荐施琅领兵统一台湾、治理河患等方面发挥重要作用,康熙评价他“谨慎清勤,始终一节,学问渊博”。

康熙四十年(1701年),担任直隶巡抚的李光地受命治理永定河。他动员民众,仅用40天,就在郭家务至柳岔口筑堤、开河200里,使“沿河田 畴固出,二麦丰收”。为表彰其治河功绩,康熙御书“夙志澄清”匾额赠之。12年后,康熙再赐其“夹辅高风”御匾,“夹辅”意即左右辅佐。1715年,康熙 在热河又赐其“谟明弼谐”御匾,以褒扬他“计谟明智,抉弼和谐”。李光地去世后,雍正为其刻谕祭碑,在祭文里赞扬他“学问优长”“一代之完人”。

李光地故居的谕祭碑

家训族规 正己谕后

李光地在身居要位之时,更心系家族与乡亲,深知一个人的成长与家族教育密不可分,晚年还亲自拟定家规家训,其中包括《家训·谕儿》《诫家后文》《本族公约》《同里公约》等。

“李光地亲撰的家规家训,作为对子孙的劝诫与约束,既颇有针对性,更明示为人处世价值理念。”闽南文化研 究基地副主任、泉州师范学院教授苏黎明说,《家训·谕儿》教诲子弟,读书务必讲方法;《诫家后文》不厌其烦,叙述先祖如何艰难创业,以及各种美德。李光地 指出,约束自己,温顺谦卑,应是处世基本准则;决不可倚官仗势,欺压邻里,胡作非为;训示子弟,做人务必勤俭本分。“它训示的是家族子弟,实际上也普遍适 用于世人,不仅在当时是喻世警世至理名言,在今天仍有重要教育意义,不乏借鉴、弘扬之价值。”

华侨大学公共管理学院教授李天锡说,李光地在《家训·谕儿》中引录韩愈《讲学解》中的话,提出读书不要局限于阅与读,应该动手写才能铭记于心, 这与鲁迅先生提倡“心到、口到、眼到、手到、脑到”的读书方法不谋而合。在当今世风日趋浮躁之时,用心读书确实很有必要。在《诫家后文》中,李光地通过回 忆家族发展历程,告知后辈要懂得先祖“起家艰难”,要求他们“收敛约束,和顺谦卑”,不可“侮老犯上”“贪利夺食”,强调为人处世的伦理道德。

李光地故居——旧衙

惠泽后世 家训流芳

“吾等老成尚在,决不尔容,况乎不类子弟,每藉吾形似以犯法理。尔不为吾顾名节,吾岂为尔爱性命,国宪有严,亦必不尔宽也。”

厦门大学历史系教授、博士生导师张侃说,李光地以身作则,凭借家训族规、村规民约,不仅约束族人,改善乡里社会习气,还对周边地区产生影响。他 深知“积善之家,必有余庆”,也知道成易守难,如果子弟得意忘形,“积恶之家,必有余殃”很快会应验。《诫家后文》就是为让家中子弟记住家史,懂得与人为 善,是家庭、家业繁盛的根基。

李光地家训由小而大,由读书为人到家族规范,从道德修养到遵纪守法,均一一交代,对时人有良好借鉴意义。据记载,明清时期,湖头古镇曾出现“四世十进士七翰林”的科举盛况,先后出现1位宰相、4位总兵、99位举人,入仕100多人。

李光地后人繁衍至今已有15代左右,大部分集中在安溪湖头镇,他们秉承家训族规,努力在各行各业取得新成就。历经300多年传承,一代完人李光 地家训族规,李氏后人时刻铭记于心,并演变成一种精神文化,影响当地人的一言一行,彰显家训族规润物无声、潜移默化的长久魅力。

李光地第十二世孙李瑞荣说:“这些家训凝聚老祖宗一生的智慧,为我们指明修身齐家、为人处世的伦理道德,对我们影响非常深远,我们将一代代传承下去,端正自己的言行,传承清白家风。”